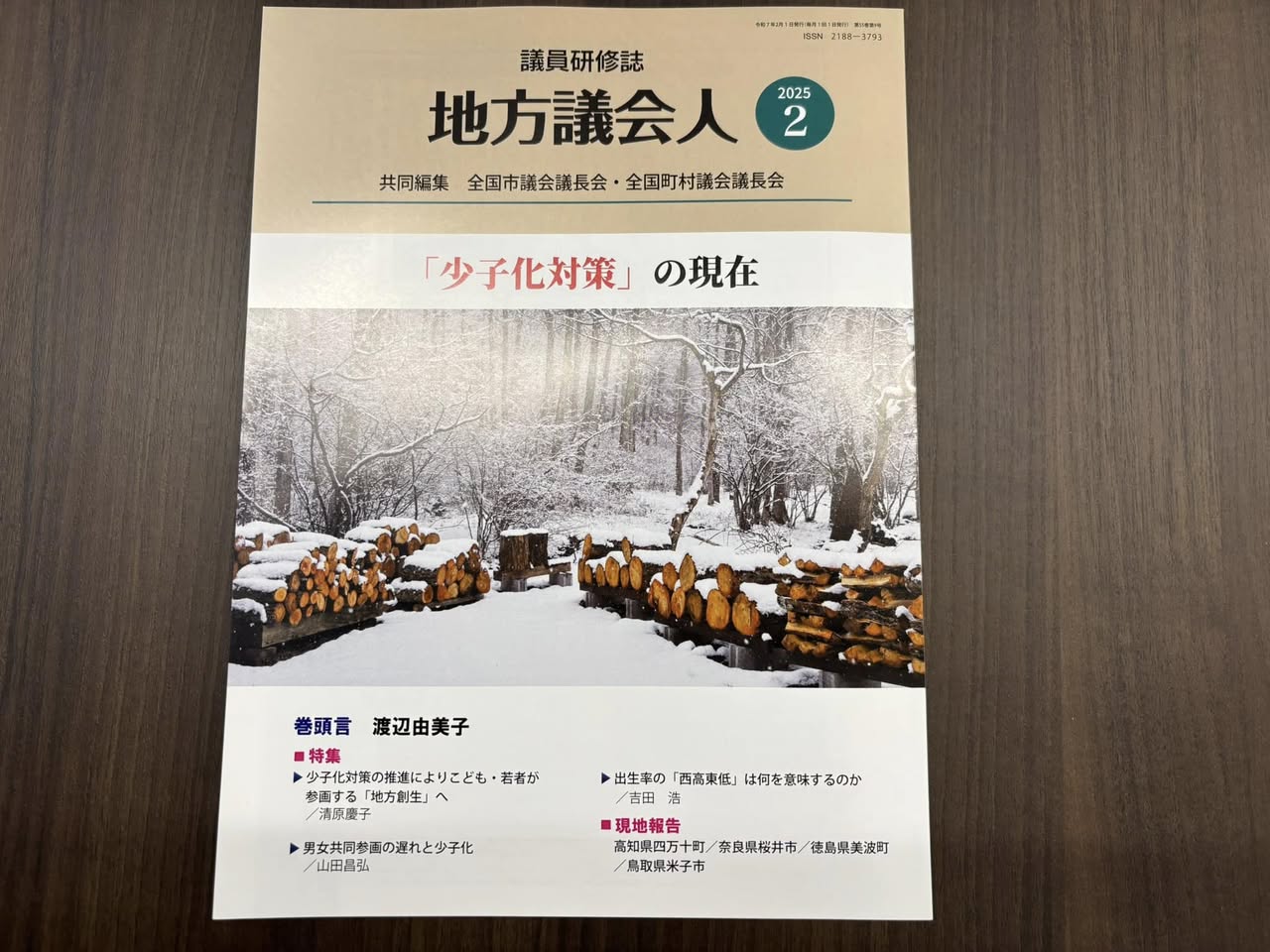

『議員研修誌 地方議会人』2月号【特集:少子化対策の現在】に寄稿が掲載されました

全国市議会議長会・全国町村議会議長会共同編集の『議員研修誌 地方議会人』(発行:株式会社中央文化社)の2025年2月号に、私の寄稿が6ペイジにわたり掲載されました。

「巻頭言 地方自治に思う」は、こども家庭庁の渡辺由美子長官が「こども家庭庁の創設とこども・子育て政策の強化について」と題して寄稿されています。

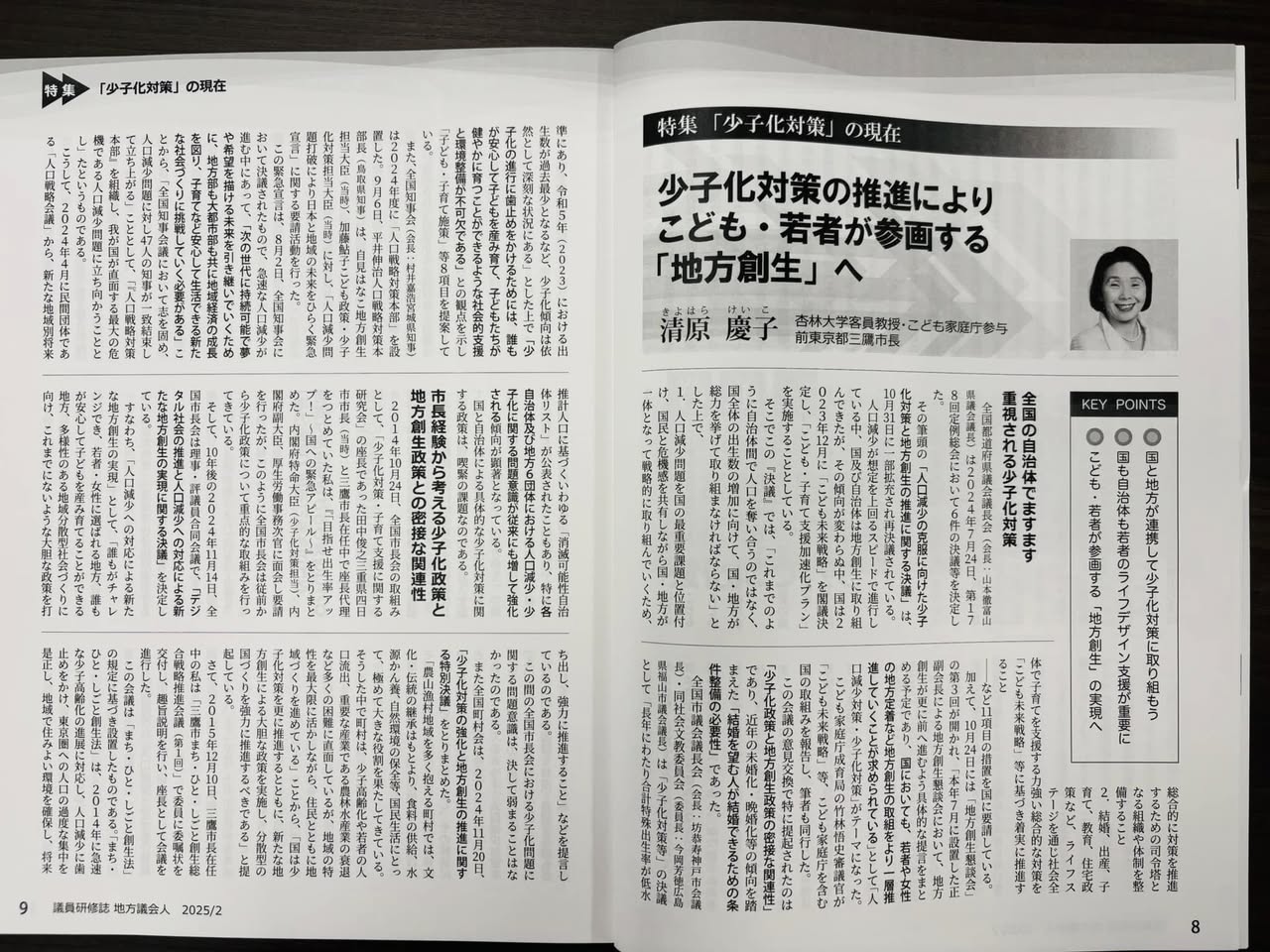

今号の特集は【「少子化対策」の現在】です。

私は【少子化対策の推進により こども・若者が参画する「地方創生」へ】と題して寄稿しました。

このテーマについて、次のような構成で論述しました。

●全国の自治体で益々重視される少子化対策

●市長経験から考える少子化対策と地方創生政策との密接な関連性

●「地方創生」政策に求められる若者が定住するためのまちづくり

●現在の結婚と「婚活」に関する状況

●自治体と国による結婚支援に関する具体的施策の動向

●結婚を応援する社会の気運情勢の必要性

そして、地方6団体が2024年度に提起されている次のような決議等を紹介しました。

・全国都道府県議会議長会「人口減少の克服に向けた少子化対策と地方創生の推進に関する決議」

・全国市議会議長会社会文教委員会「少子化について」の決議

・全国町村議会議長全国大会決議「少子化対策及びこども・子育て政策の推進」

・全国知事会「人口減少問題打破により日本と地域の未来をひらく緊急宣言」

・全国市長会「デジタル社会の推進と人口減少への対応による新たな地方創生の実現に関する決議」

・全国町村会「少子化対策の強化と地方創生の推進に関する特別決議」

そして、それ本寄稿の校正段階では、こども家庭庁長官官房の職員の皆さんにご協力をいただきました。

こども家庭庁の政策や取組みを紹介する際に適切な情報を確保し、誤りなく正しく記述するためで、長官官房参事官(総合政策担当)の中原茂仁さん、長官官房総務課企画官・地方連携推進室長の吉村顕さん、少子化対策室長・少子化対策企画官の橋爪孝明さんの3名が協力してくださいました。

本寄稿の執筆過程において、私は改めて、こども家庭庁の少子化政策を確認すると同時に、地方連携室の吉村さんとともに連携してきた地方6団体の皆様の少子化をめぐる取組みについても再確認させていただきました。

そのために紹介したい内容がふくらんで、当初編集部から求められていた予定字数をかなり超えてしまいました。

ところが、大塚威美代表取締役社長と上原昌弘編集長の格別のご高配によって、超えた字数についてもそのまま採用していただきました。感謝しています。

本寄稿が提起する【KEY POINTS】について、編集部では次の3点を紹介しています。

〇国と地方が連携して少子化に取り組もう

〇国も自治体も若者のライフデザイン支援が重要に

〇こども・若者が参画する「地方創生」の実現へ

少子化は、毎年の統計によると、留まる傾向はみられません。

そこで、少子化を食い止めるために、国が掲げる『こども未来戦略』をはじめとする出産・育児を支える多様な政策が着実に実行されることが先決ではあると思います。

また、社会全体が、少子化を受容し、人口減少に耐える経済や福祉のシステムを整備していく必要性が高まっているとともに、デジタル化をはじめ、低コストで効率的な社会制度の構築は不可避です。

それとともに「結婚・出産・育児を望む人の望みがかなう」ことを含め、国民・住民が、それぞれの人生において、ウェルビーイングを感じることができる充実したものとなるように後押ししていくことが重要です。

自治体と国とは、従来以上に緊密な連携を果たし、「結婚・出産・育児を望む人の望みがかなう社会」、「こどもを持ちたい人々のウェルビーイングの実現」に向けて取組むとともに、住民・国民、大学・研究機関、産業界、行政が「民学産公官の協働」の取組みを推進していくことが求められています。

とりわけ、結婚を応援する社会全体の気運の醸成が最優先であり、これは行政や議会とともに、幅広い国民・市民による国民運動・市民運動として広げていることが望ましいと考えます。

その気運を基盤に、こども・若者の積極的な社会参画によって、地域全体が活性化する方向こそ「地方創生」のめざすべき方向ではないかと考えます。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website