【若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第7回)】に陪席しました

こども家庭庁で、【若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第7回)】が開催され、私は陪席しました。

構成員は5名の大学生・大学院生を含む過半数の若者委員と有識者による12名で、座長は中京大学現代社会学部の松田茂樹教授です。

この日の会議のテーブルには、少子化・こども政策等担当の内閣府特命担当の三原じゅん子大臣、内閣府の辻清人副大臣、こども家庭庁の橋爪少子化対策室長、こども家庭庁の若手職員の1人も参加しました。

第7回目は【働き方からライフデザインを考える】という課題が設定されました。

開会に際して、辻副大臣から、「私は、子育て支援などの強化を進め、多様なライフスタイルの働き方を推進することが重要だと考えていますが、何よりも若者の皆さんが自ら何のために働くのか、どのようにこどもを産み育てるのかを考えていただくことが大事であり、今日の意見交換でそのことを深めていただきたい」との趣旨の挨拶がありました。

そして、まず、働き方に関する3つの府省の国の取組について共有しました。

1.「共働き・共育ての実現に向けた雇用環境の整備~育児・介護休業法改正を中心に~」として:厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課長 菱谷文彦さん

2.「ダイバーシティ経営と実践事例」について:経済産業省経済社会政策室長 相馬知子さん

3.「女性活躍に向けた男女双方の意識改革・理解促進」について 内閣府男女共同参画局総務課長 大森崇利さん

この3府省の取組みを傾聴した構成員から、活発な質疑応答・意見交換がありました。

特に、若者委員からは、育児・介護休業法や、ダイバーシティ経営、アンコンシャス・バイアスなどについては、その制度や意義などについて、若者にはなかなか浸透していないことや、働き方改革が進んでいることは当たり前になっている中、言葉が先行して、真に一人ひとりのライフデザインにおける意義や効果が浸透していないといった実感が、率直に披瀝されました。

閉会時に、三原大臣からは、「構成員の皆様の率直な意見交換に感謝するとともに、国が進めている働き方に関する制度と若者の受け止め方や意識との乖離があることを真摯に受け止めて、真に、若者にその意義が伝わり生かされるようにしていきたい」との趣旨のあいさつがありました。

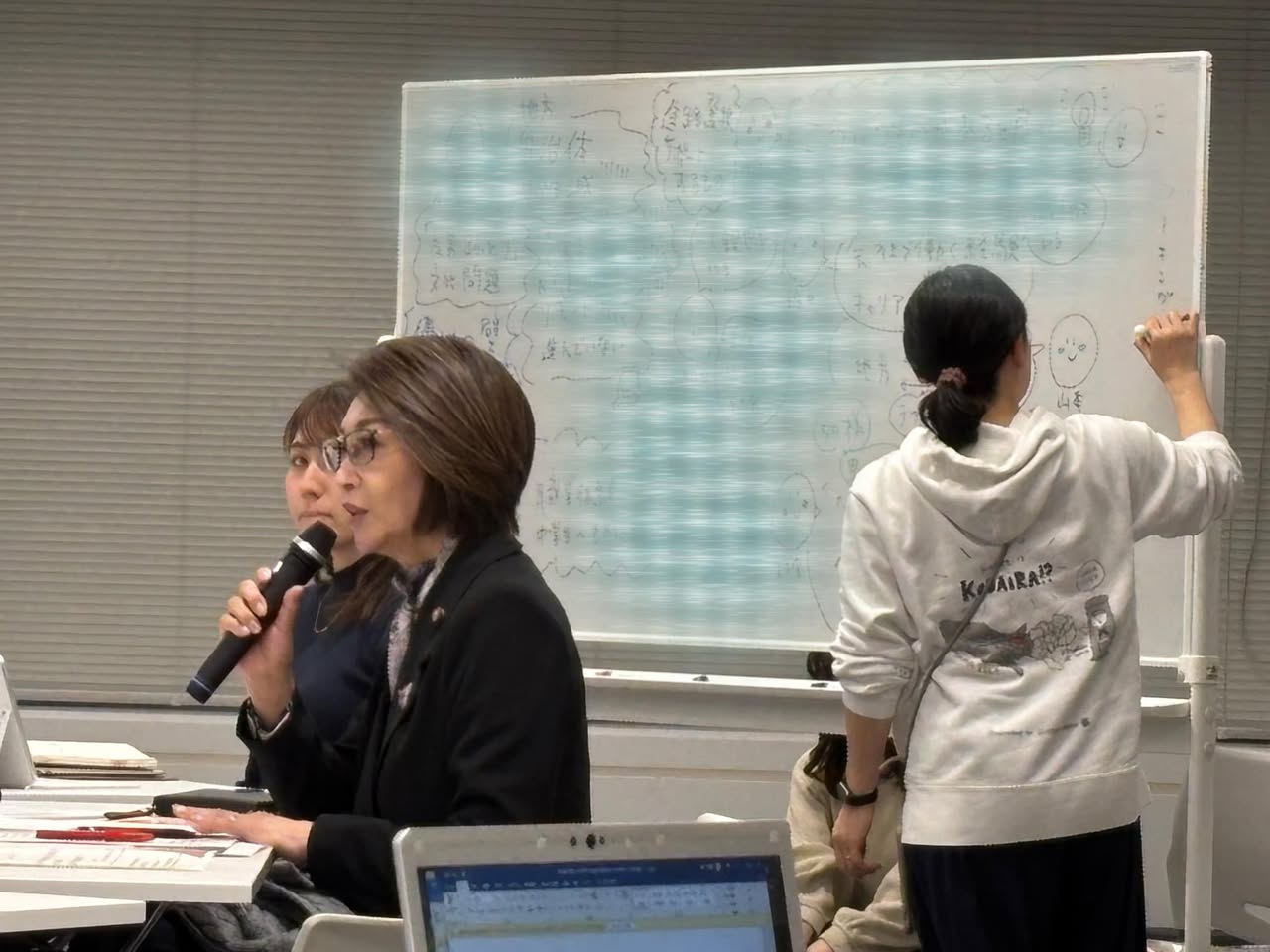

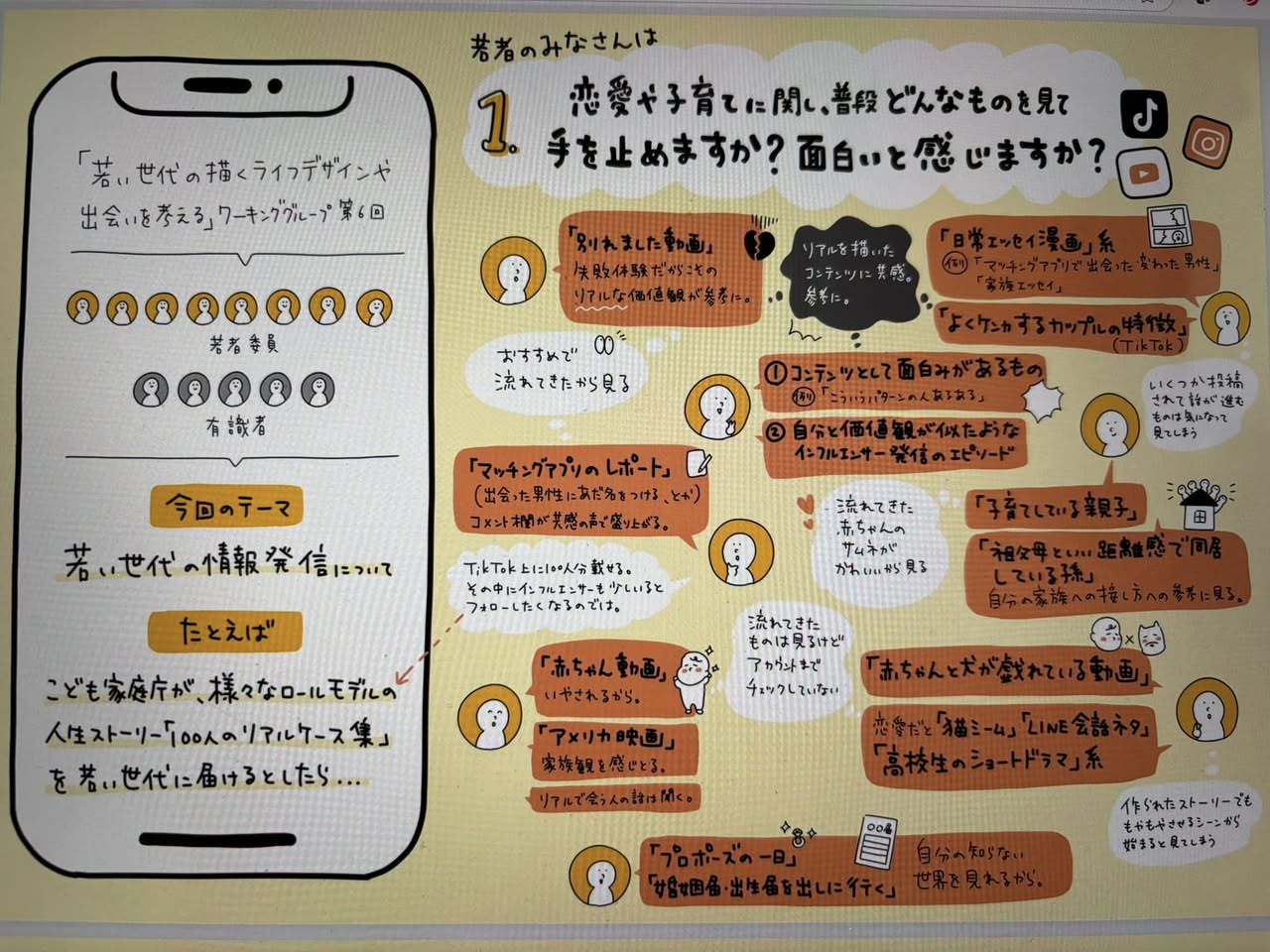

このワーキンググループの意見交換についての【グラフィックレコーディング】は、漫画家・イラストレーターのひえじまゆりこさんが担当されています。

この日も、多様に展開する意見交換の概要を、分かりやすくホワイトボードに描かれていました。

終了後に、お話ししたところ、小平市にお住まいで前三鷹市長の私を身近に感じてくださるとともに、ご自身もお2人のお子さんの子育て中であることから、このワーキンググループの議題には深い関心と共感をお持ちであることがわかりました。

このワーキンググループは2024年7月の第1回から7回にわたって議論してきましたが、これまでの議論を踏まえて、今後とりまとめに入る予定です。

そのとりまとめには、このワーキンググループならではの若者の構成員の皆さまのアイディアがたくさん盛り込まれることが期待されます。

陪席している私は、【若い世代の描くライフデザイン】の広がりと率直な課題提起に、何度もハットしたり、ワクワクしたりする自分を感じています。

私にとって体の若さはともかくとして、若者の皆さんの発言に刺激を受ける自身の【心の若さ】を感じることができるワーキンググループの展開です。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website