文部科学省【第13期中央教育審議会」委員の発令を受けました

- 2025/03/17

- 日記・コラム, 審議会・委員会等

- 中央教育審議会, 橋本雅博, 飛騨市, 都竹淳也, 慶應義塾大学, 伊藤公平, 岩本悠, 地域教育魅力化プラットフォーム, 学修者本位, ウェルビーイング, 教育振興基本計画

このたび、2025年3月10日付けで、文部科学省【第13期中央教育審議会】委員の発令を受けました。

このたび委員に就任したのは、新任委員13名、継続委員16名の合計29名です。

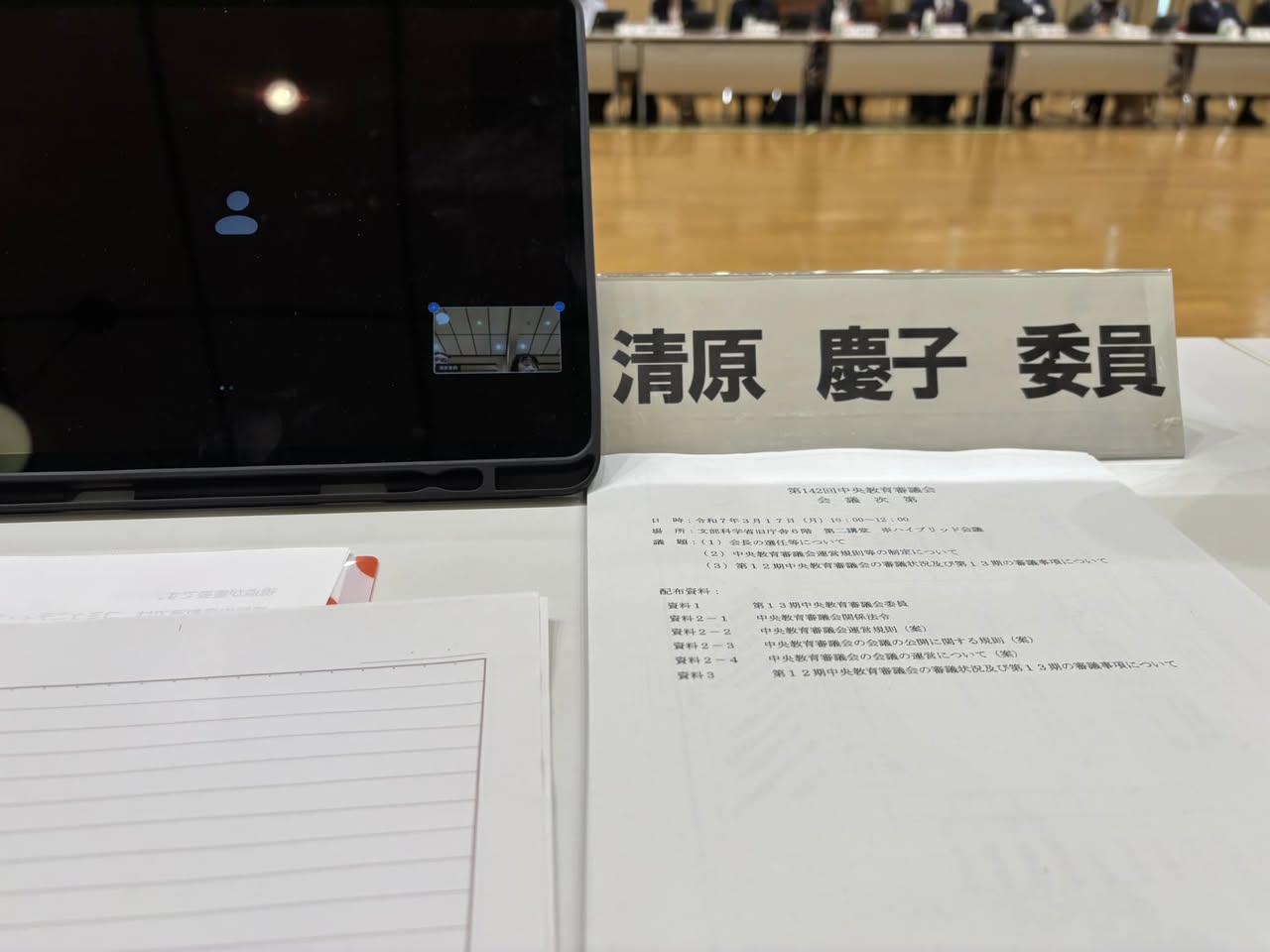

そして、3月17日(月)午前中に今期最初の会議となる【第142回中央教育審議会総会】が会議室とオンラインのハイブリッド方式で開催され、私は会議室で出席しました。

会議室に入ると、すでに、右隣の席には【都竹淳也・岐阜県飛騨市長】が到着されていました。

都竹市長は全国市長会社会文教委員会の委員長をおつとめであり、前期は【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について】などの諮問について審議するために生涯学習分科会に設置された【社会教育の在り方に関する特別部会】の委員を務められています。

さらに、私がこども家庭庁参与を務めていることから、こども家庭庁の【こども政策に関する国と地方の協議の場】に社会文教委員長として出席されたり、をこども政策担当大臣や幹部に要請行動に来られるときに同席させていただくことが多く、大変にご縁のある市長さんです。

今期は山口祥義・佐賀県知事、桑原悠・新潟県津南町長が委員に就任されていらっしゃるとともに、現市長の都竹市長と、前市長の清原が、ご一緒に委員を務めさせていただくことを大変に心強く思います。

そして、左隣の席は、私の母校である慶應義塾大学の伊藤公平・塾長です。

私は、今年の2月に答申された【我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~】をとりまとめる過程で設置された【大学分科会:高等教育の在り方に関する特別部会】で、2024年5月に生涯学習分科会長として審議について報告する機会がありました。

その際、臨時委員として参加されていたのが伊藤塾長でした。

伊藤塾長は60年前には18歳人口が250万人、現在は約4分の1という現実や、高等教育をめぐる多様な【格差】を直視して検討していくことの必要性を語られました。

会議の最初の議題は、【会長の選任等について(非公開)】です。

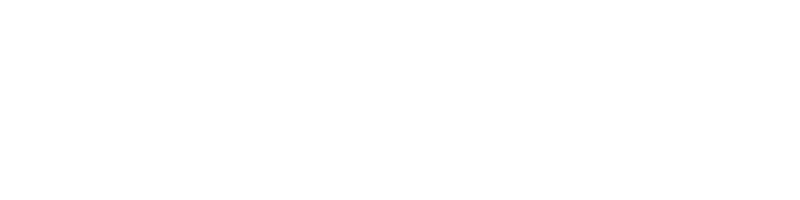

私は、会長には、【住友生命保険相互会社取締役会長・橋本雅博委員】が適任と考え、推薦の発言をしました。

橋本委員は前期副会長として、会長を支えて複数の答申を取りまとめられるとともに、日本経済団体連合会教育・大学改革推進委員長として、今年2月に【2040年を見据えた教育改革〜個の主体性を活かし持続可能な未来を築く~】をまとめられるなど、幅広い知見とご経験をお持ちです。

光栄にも委員の皆様のご賛同を得て、橋本委員が会長に選出され、就任されました。

副会長には【貞広斎子(千葉大学副学長・教育学部教授)】と【吉岡知哉(独立行政法人日本学生支援機構理事長)】が会長から指名されました。

「中央教育審議会運営規則等の制定について」委員の承認を得た後、会議は公開となりました。

武部新・文部科学副大臣、金城泰邦・文部科学大臣政務官が、第13期の審議会における

【初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について】

【多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について】

【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について】などの諮問をはじめとした、充実した審議への期待を込めた挨拶をされました。

橋本会長は、生涯学習分科会・初等中等教育分科会・大学分科会ではそれぞれ専門的な審議を深めつつ、総会ではそれらに横ぐしをさして、接続や連携を図っていくとともに、審議のプロセスにおける発信に心がけていきたいなどの抱負を挨拶されました。

そして【第12期中央教育審議会の審議状況及び第13期の審議事項について】の事務局の説明を受けた後、出席委員全員が第13期の初めての会議にあたり、それぞれ2~3分程度ずつの意見や抱負を発言しました。

私は、以下のような内容を発言をしました。

——————————————————-

第13期は、2023年度に閣議決定された【第4期教育振興基本計画】の3年度目4年度目と重なりますとともに、自治体の【教育振興基本計画】や【教育大綱】の実行が推進される時期となります。

今期の開始にあたり、【第4期教育振興基本計画】の2つのコンセプトを踏まえて、ぜひ留意していきたい【学修者本位の視点】と【自治体と地域コミュニティの視点】について発言します。

(1)1つ目のコンセプト【持続可能な社会の創り手の育成】のために、各分科会に通底する共通の理念である【学修者本位】を尊重した、総合的な審議をしていきたい。

・たとえば、初等中等教育の質の高い教員養成を担うのは高等教育であり、初等中等教育におけるコミュニティ・スクールの着実な実現のためには、地域コミュニティにおける社会教育の充実が密接に関連しています。

・私は生涯学習分科会への諮問を受けて設置された【社会教育の在り方に関する特別部会】で座長をつとめたところ、

10代の大学生の委員からは自らの実践に基づき、【高校の探求学習と社会教育や若者の地域活動との密接な関連性】が提起されました。

・総会では、各分科会での審議を踏まえつつ、ぜひ【学修者本位】の理念に基づき、相互の審議をヨコ連携し、総合する視点での審議ができれば幸いです。

(2)【第4期教育振興基本計画】の2つめのコンセプト【日本社会に根差したウェルビーイングの向上】に関連して、教育行政における【自治体と地域コミュニティの視点】が重要です。

・初等中等教育では、コミュニティ・スクールの充実や、地方教育行政における首長部局と教育委員会の適切な連携が必須となっています。

・高等教育では、地域における地方創生・まちづくりのプラットフォームとしての地方大学等高等教育機関の自治体等との連携による機能活性化が課題とされています。

・生涯学習分科会では、【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について】、重点的に審議しています。

・教育分野で人々のウェルビーイングを実現していくためには、地方や地域の実情に応じた多様な取組みを保障し、好事例はヨコ展開をはかり、困難事例に目を背けることなく解決を図ることが必要です。

・私は中央教育審議会には、教育政策の形成だけでなく、各自治体・地域においての政策の適切な実行に向けて果たす重大な役割と責任があることを再確認しています。

————————————

この日、全国から、幅広いご専門の委員の皆様のご発言をお聴きして、特に、総会では、社会及び地域社会の教育をめぐる実態・エビデンスに基づいて、諸課題を複眼で発見し、その多様性を尊重しつつ、多元的視点から、総合的に審議していくことの必要性を痛感しました。

そして、中央教育審議会の委員の一人として、今後、より一層、少子長寿化やグローバル化が進展していく社会において、幅広い属性と多様な知見をもった委員の皆様とご一緒に、決して目の前の現実から目をそらさずに、日本の教育の方向性を探求していきたいとの決意を新たにしました。

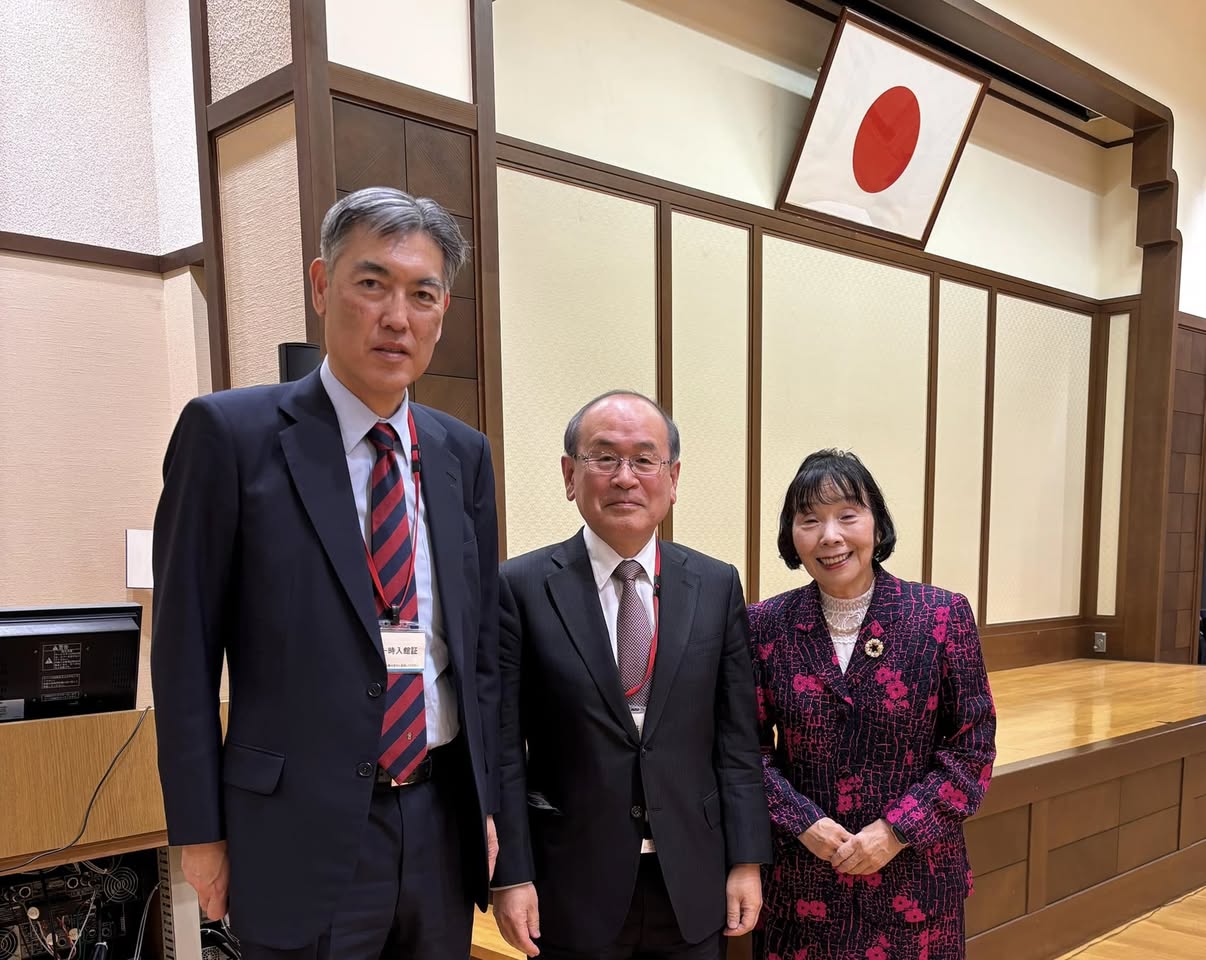

会議後に、私が学んだ東京都立富士高校(中野区)の同窓生であり、今期初めて委員に就任された岩本悠委員(一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事)と再会しました。

岩本委員とはかねて、中央教育審議会の【初等中等教育分科会】や【教育振興基本計画部会】の委員をご一緒してきました。

岩本委員は【海士町の隠岐島前高校】を中心とする人づくり・まちづくりを実践され、【島根県教育魅力化特命官】を務められていました。

そこで、都竹市長とと共に、【教育と地域コミュニティ】【若者参加のまちづくり】などについての対話の花が咲きました。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website