【月刊『社会教育』3月号】に参加した座談会の記事が掲載されました

- 2025/02/27

- 日記・コラム

- 社会教育, 地域コミュニティ, 明治安田生命保険相互会社, 東映, 日本青年館, ForbesJAPAN, 日本冷凍食品協会

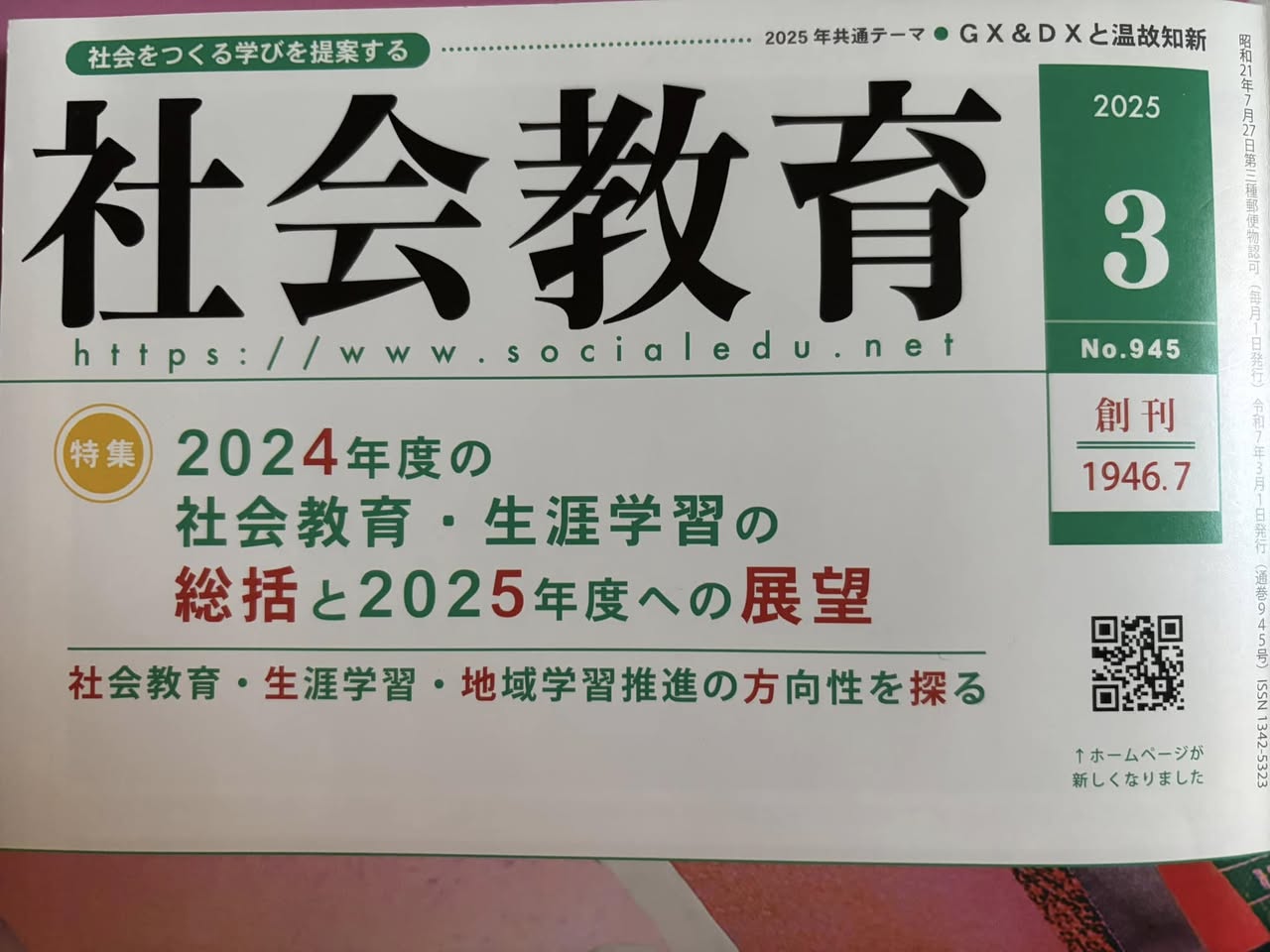

一般財団法人日本青年館「社会教育」編集部発行の月刊『社会教育』の2025年3月号、通巻945号(第80巻3月号)が届きました。

私はその中の座談会【2024年度の社会教育・生涯学習の総括と2025年度への展望〜地域学習推進の方向性を探る〜】に参加しました。

会場は日本青年館会館の会議室です。

この座談会の趣旨は、【中教審「諮問」(2024年6月25日):「地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について」を受けて、特に、「企業」の諸活動を参考にしながら、地域に

焦点化した今後の「地域を元気にする社会教育」について議論することでした。

座談会の参加者は以下の7人です。

〇文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長 高木秀人さん

〇明治安田生命保険相互会社 執行役員 地域リレーション推進部長 金澤善明さん

〇東映株式会社 上席執行役員 教育映像部長 中鉢裕幸さん

〇ForbesJAPAN編集長兼リンクタイズ取締役 藤吉雅春さん

〇(一社)日本冷凍食品協会 広報部長・消費生活コンサルタント 三浦佳子さん

〇清原慶子

[司会]『社会教育』編集長 近藤真司さん

最初に、近藤編集長から改めて、次のように趣旨説明がありました。

「この3月号の座談会というのは、2009年からずっと続いていて、文科省の社会教育の担当課長をお招きして1年を振り返る座談会です。社会教育の流れで言うと大きな動きのある時期にあって、社会教育に関連する中教審への諮問が6月25日に出て、今、議論が進められているところです。

また、【社会教育士】という称号を設け2000年から4年間で7000人ぐらいの取得者がいて、おそらく2024年を合わせると9000人ぐらいになるのではないかということです。「人づくり、つながりづくり、地域づくり」を進めるうえで「多様な人材、首長部局、企業、NPOの職員等の社会教育への参画が重要」であり、今日は特に企業の社会教育に関する取組に焦点を当てて対話を進めま」と。

そして、文科省の企業の社会教育を支援するプロジェクトの紹介、企業の皆様からはそれぞれの取組みが紹介されました。

私は皆さまの実践のお話を伺って、改めて「企業と社会教育の密接な関係」について確認しました。

東映の人権や障がい者等に関する映像教材は、三鷹市長在任中の更生保護啓発事業等でも活用した経験があります。

金澤さんが所属されている明治安田生命さんとは「三鷹市見守りネットワーク」で協定を交わして協働し、現在は地域ケアネットワークの講演会等で講師派遣の連携を進めてきました。

三浦さんが報告された冷凍食品協会の取組みでは、それぞれの企業の枠を超えて協会全体として「食育」を展開されていることが示されていて、多様な内容で、多様な居場所で、すなわち多様な住民が集まる場所で、「学習機会」が実現できています。

藤吉さんは、全国各地を回られて、さまざまな地域課題の解決について、専門家として、あるいは出版メディア関係者として貢献されている実践に表れているように、企業は、「地域課題解決のプラットフォーム」、言い換えれば「地方創生のプラットフォーム」の有意義な一員として位置づけることができると考えます。

こうした企業の活動を「教育」の視点で捉える時、ある側面では「社会教育」と認識できますし、ある側面では「学校教育」への貢献ということができます。もちろん、その実践が企業の「社員教育」としても意味を持つ側面もあると思います。

こうして、企業の皆さまは、幅広い地域住民の皆さまの「出会いのプラットフォーム」のパートナーとして、あるいは「つながりのコーディネーター」として関わっているのではないかと認識します。

高木課長は、現在、文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会に設置された「社会教育の在り方を考える特別部会」の事務局として、分科会長兼部会長の私にとっては【協働】のパートナーです。

この座談会を通じて、私はやはり、今の時代は誰もが「ウェルビーイング(しあわせ)」を実現できる社会にしていかなければならないとの思いを強くしました。

もちろん1人ひとり、それぞれにとっての「ウェルビーイング」は1つではなく、多様であると思います。

自己達成感や自己肯定感を重視する人もいれば、同時に、他者とのつながりや円滑な人間関係を重視する人もいます。両者のバランスを考えるのが日本的な「ウェルビーイング」なのだとも思います。その多様な「ウェルビーイング」を実現するために、私は「地域社会でのつながりと多様な学びの機会」の保障が必要と考えます。

この座談会は新年を迎えて間もなくの頃に行われました。

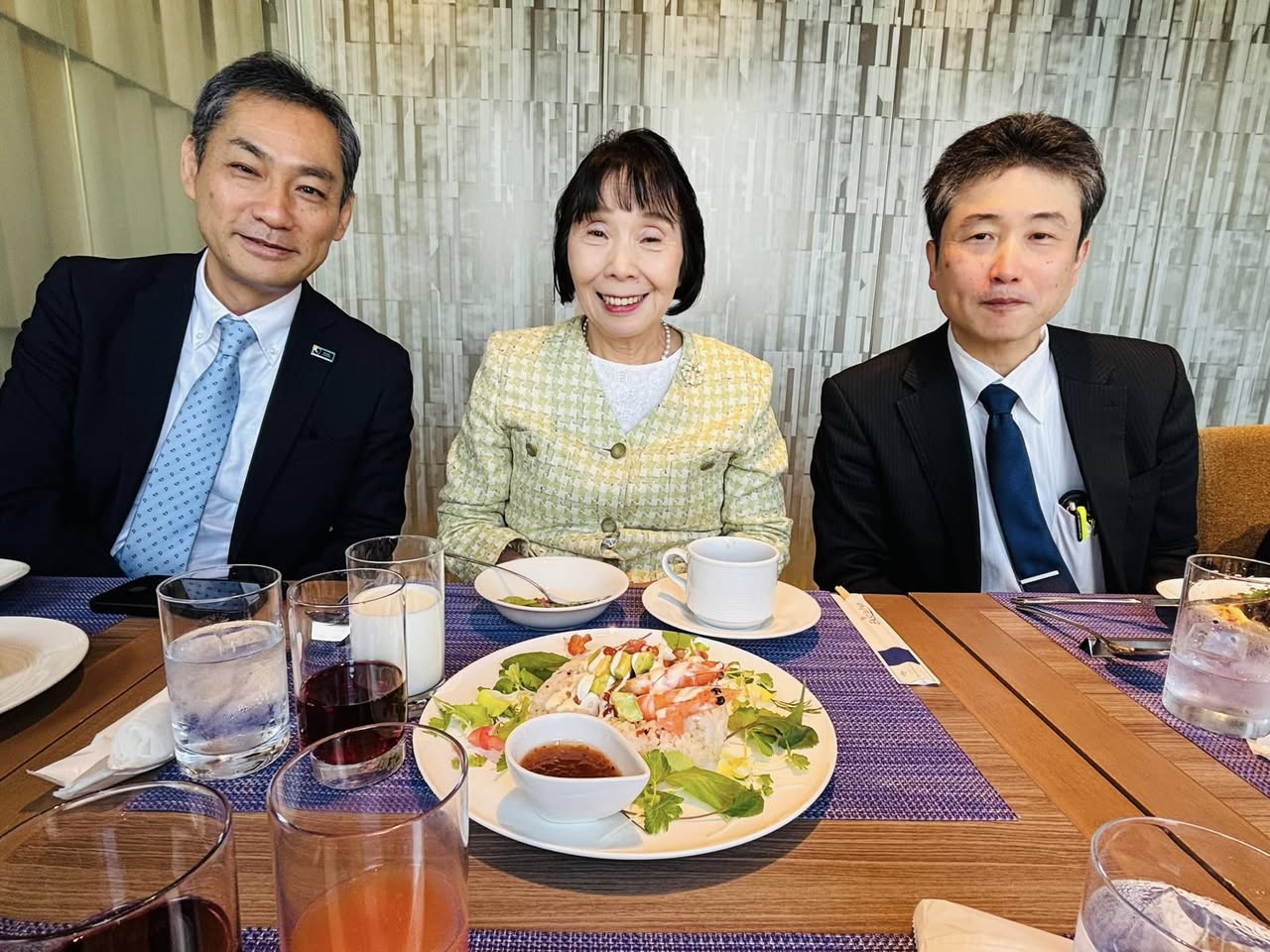

和やかな闊達で座談会の後に、日本青年館ホテルのレストランで昼食をご一緒して、さらにお話の花が咲きました。

この座談会の記録が、多くの皆様に読まれることを願っています。

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website