3月に【放送100年】を迎えて、思い出すNHKの情報公開のしくみとのご縁

2025年3月22日の【放送記念日】は、NHK(日本放送協会)がラジオ放送を開始してからちょうど100年目を迎えている日です。

私たちは、まさに【放送100年】を迎えています。

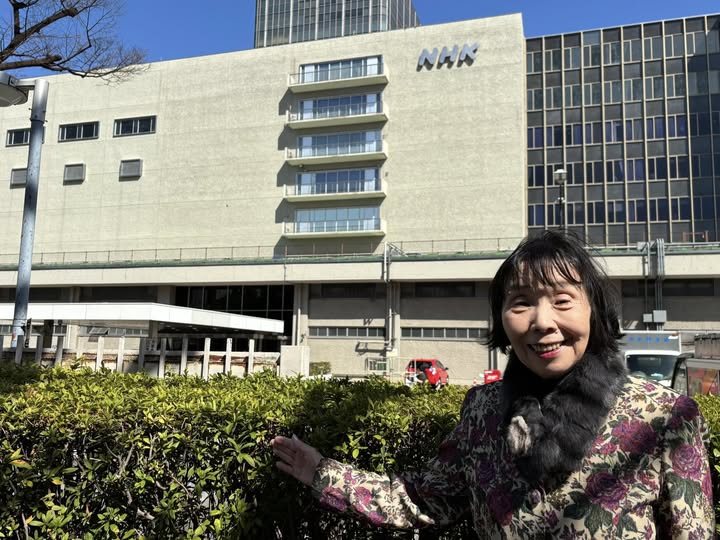

その【放送記念日】の少し前に、本当に久しぶりに渋谷区神南にある【NHK(日本放送協会)】放送センターの前を通りかかり、メディア研究者としてのNHKでの活動経験を思い出しました。

私は、三鷹市長就任前の東京工科大学メディア学部教授をしていた時に、たしか1998年度からと記憶していますが、【NHK放送技術審議会】の委員を務めました。

私が委員を拝命する前までは、主として放送技術の専門家を中心に委員が構成されていたとのことですが、21世紀を迎えて、放送技術を【視聴者・聴取者の視点】で検討する方向性がそれまで以上に重視されるとの認識から、メディア利用者に関する調査研究をしていた私に同審議会の委員に就任してほしいと依頼されたのです。

私が就任した当時、15名の委員の内、女性は私とリコー執行役員の國井秀子先生の2人で、女性の委員の就任は初めてとのことでした。

そして、2000年度には【NHK情報公開研究会】委員も務めました。

この研究会は、2000年年7月に、政府の【行政改革推進本部】に設けられた【特殊法人情報公開検討委員会】が最終報告として、『特殊法人等の情報公開制度の整備充実に関する意見』とりまとめられたことが1つの契機です。

その最終報告書の中で、NHKは1950年6月1日特殊法人として設立されていますが、「政府の諸活動としての放送を行わせるために設立させた法人ではない」とされ、【特殊法人等情報公開法(仮称)】の対象法人とはしないことが確認された一方で、政府およびNHKに対して、「子会社等との連結を含む財務及び業務運が営の実態についての情報提供制度や求めに応じて情報を開示する制度の整備」について検討することが求められたのです。

そこで、このことを踏まえて、NHKが自主的に、総合的な情報公開のあり方について検討するために、この委員会を設置したのです。

委員は、次の皆様でした。所属はいずれも当時のものです。

座長:伊藤正己先生(東京大学名誉教授)、青木彰先生(筑波大学名誉教授)、長谷部 恭男先生(東京大学教授)、増島俊之先生(中央大学教授)と、東京工科大学教授であった私です。

気がつけば、25年前の取組みです。

そして、2000年11月に『NHKの情報公開のあり方に関する提言』を提出し、その年の12月に『NHK情報公開基準』が制定され、翌年の2001年6月に、これに基づき情報公開を円滑に実施するために定められた『NHK情報公開規定』が制定されて、運用が開始されています。

NHKのホームページの【情報公開ページ】には、「2001年7月から、自主的に情報公開のしくみを始めました。NHKにとって、放送による言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者への説明責任を果たすことは極めて重要なことです。このため、自ら情報を積極的に開示する「情報提供」と、視聴者からの開示の求めに応じて文書を開示する「情報開示」の二本柱で、情報公開に取り組んでいます。」と紹介されています。

現在、私たちは新聞、出版、放送に代表されるマスメディアに加えて、光ファイバー、WI-FI等を基盤とするインターネットを活用した多様なSNS等のサービスを活用する多メディアの時代に生きています。

【放送法】には、第1章 総則《第1条》《目的》には次のように書かれています。

「この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

私は特に、第3項の【放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること】との規定に注目します。

【放送100年】を迎えて、【放送法】の目的の趣旨の実現が、これからの放送を通じて実現されることを心から願っています。

【NHK情報公開研究会】報告書のサイトは以下です。

https://www.nhk.or.jp/koukai/doc/teigen.pdf

清原慶子 Official Website

清原慶子 Official Website